In acht Tagen: zwei Länder vermessen & erfahren

Gepostet am 19. Apr. 2019 in Solidarisches Tagebuch | Keine Kommentare

Impressionen von einer Hilfsfahrt nach Rumänien und Moldawien

Seit über 30 Jahren fährt der Wiener Arzt Dr. Helmut Euler-Rolle nach Rumänien (65 mal), nach Moldawien (41mal) und Transnistrien (3 mal), um dort bedürftige Menschen mit Nahrungsmitteln, Medikamente, Gehbehelfe, Hygieneartikel und auch Bargeld (für dringend benötigte Anschaffungen) zu unterstützen.

Mit zwei voll bepackten Kleinbussen machten wir uns im Ende Oktober 2107 über Ungarn auf den Weg nach Rumänien. Nachdem es bereits bei unserer Tour Gerüchte gab, es könnte die letzte Fahrt gewesen sein, gab es im Frühjahr und im Herbst 2018 noch zwei weitere Hilfsfahrten. Am 1. Jänner 2019 ging Dr. Euler-Rolle mit 76 Jahren in den Ruhestand. Zum selben Zeitpunkt übernahm Rumänien für ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Nun (kurz vor Ostern 2019) ist er mitten unter den Vorbereitungen für eine neuerliche Tour in die üblichen Länder im Osten…

Team „Windelsafari gegen Osten“

Der Name unseres Teams für die WhatsApp-Gruppe wurde gemeinschaftlich erarbeitet, nicht zuletzt, weil die Windeln einen Gutteil unserer Fracht ausmachten. Wir, das sind: Helmut (Dr. Euler-Rolle, am Foto 1998 in seiner Ordination in Wien Ottakring), Herbert, Richard, Xaver und der Autor. Helmut wird überall freudig und herzlich begrüßt, über die Jahre haben sich Freundschaften und Bekanntschaften entwickelt, sie alle erwarteten den „Doktor“ mit seinen Hilfsgütern mit großer Herzlichkeit. Seine Frau begleitete ihn übrigens bei einigen Fahrten.

Seine Energie scheint unerschöpflich. Zwei Tage nach der Rückkehr widmete sich der zweifache Familienvater in seiner Ordination im 16. Wiener Gemeindebezirk bereits wieder den Leiden seiner Patienten. Mich erstaunte auch immer wieder, wie forsch und sicher er den Bus, selbst über längere und schwierige Strecken, lenkte und wie offen er sich nach wie vor den aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen zeigt.

Herbert, Bankbeamter, ist unser Sunnyboy. Er schüttelt die Bonmots laufend und mit großer Leichtigkeit aus dem Ärmel und vertreibt so schlechte Laune im Nu. Als großer Hundefreund hat er auch immer ein Leckleri parat und alle Hunde in der Umgebung erlangen davon (der Nase nach) sofort Kenntnis.

Herbert hat aber auch die Utensilien für Würfelpokern dabei, als Zeitvertreib für die Abende, nicht um Geld, sondern um die Ehre spielen wir, was uns nicht davon abhielt die hinterhältigsten Psychotricks anzuwenden – jede Überlegung eines Spielers am Zug, wird umgehend mit sehr „guten“ Tipps versorgt – um dann doch friedlich auseinanderzugehen, schließlich spielten wir meistens hinter Klostermauern. Den Doktor haben wir aber in diese Abgründe nicht mit hineingezogen.

Richard, unser Jüngster, studiert Wirtschaft und hat kürzlich seinen Zivildienst in Kinderheimen in Moldawien geleistet, nun ist er auch unser Rumänisch-Übersetzer. Mit ihm teile ich groß teils den Musikgeschmack. Er hat auch Erfahrung im Gastgewerbe und jongliert in einem Kloster mit dem Silbertablett und gerade als er ausruft „Ich kann das, ich bin Profi“ entgleitet ihm das Ding und fällt klirrend auf den Boden. Eine Nonne kommt erschreckt aus der Küche und lächelt dann milde, als klar wurde, dass nichts weiter passiert ist. Besonders mit Xaver führt er öfters eine sehr schräge Konversation, die für Außenstehende nur sehr schwer, wenn überhaupt, zu verstehen ist. Foto: Richard (links) nimmt die Gratulation von Xaver zum Sieg im Apfelbutzenweitschießen in Siebenbürgen entgegen.

Xaver stand damals kurz vor dem Abschluss seines Studiums für Vermessungstechnik, er brillierte mit trockenen Humor und großem technischen Wissen bzw. Know-how. Er hat „Open Street Map“ installiert, wo auch alle rumänischen Seitenstraßen, nein sogar bessere Feldwege, akribisch vorgezeichnet sind. Kann durchaus beruhigend wirken: Als wir einen „Abschneider“ nehmen und der Gedanke hochkommt, dass wir uns immer tiefer in eine Sackgasse eines finsteren Waldes begeben, zeigt das Display an, dass wir bald auf eine Hauptstraße treffen werden. Was dann auch so geschah…

Besonders beeindruckte mich, dass Xaver als gebürtiger Wiener am Hof seines Schwagers Sensenmähen auf steilen Berghängen gelernt hat – ich als Bauernbub scheiterte bei so einem Versuch kläglich.

Der Autor dieser Zeilen (am Foto mittig am Markt in Chișinău) ist pensionierter Jurist mit Handwerk-, Landwirtschaft-, Buchdruck-, Menschenrechts- und Entwicklungszusammenarbeit-Vergangenheit und betreibt die Website Solidarische Abenteuer, wo er Projekte von engagierten ÖsterreicherInnen vorstellt.

Subjektiv und unzeitgemäß

Die auf der Fahrt zugeflogenen Eindrücke habe ich versucht zu verarbeiten; dieser Bericht ist also im höchstem Maße subjektiv, mit all meine mitgebrachten westlichen Lebenserfahrungen und Prägungen, die den Osten sträflich links liegen gelassen hatten. Nach so einem kurzen Aufenthalt in zwei bis dato fremden Ländern, ohne der Landessprachen rumänisch oder russisch mächtig zu sein, ist eine fundierte Abhandlung über zwei Länder ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit oder zumindest überheblich. Trotzdem habe ich Versuch gewagt, zu dokumentieren, welche Gedanken in einer solchen, meist sich zufällig ergebenden, Situation hochkommen. Wobei die mitgeschleppten ideologischen, weltanschaulichen und sonstigen Ausrüstungen stets eine Rolle spielten. Bestätigt, hinterfragt, über Bord geworfen: Alles im Bereich des Möglichen.

Das widerspricht doch allen Gesetzen unserer Medienwelt, könnte durchaus eingewendet werden. Jemand mit einer halbwegs journalistischen Begabung stellt einen Live- bzw. zumindest einen Tages-Bericht ins weltweite Netz. Auch Jugendliche sind längst auf Abenteuer-Trips; bewaffnet mit Foto- und Video-Kameras spüren sie die verstecktesten Winkeln dieser Erde auf und stellen ihre Erlebnisse umgehend und daher brandaktuell ins Netz.

Ich entschloss mich jedoch, die gewonnenen Eindrücke in aller Ruhe mit den Erfahrungen und zur Thematik Gelesenes, Gehörtes und Gesehenes vor und nach der Reise in Verbindung zu setzen. „Kumm ma mit kane Ausreden mehr“, mahnt die innere Stimme (frei nach André Heller und Peter Wolf), aber ich besänftige sie mit der Parabel vom autostoppenden Indianer. Nachdem er ausgestiegen war, blieb er einfach stehen. Der Autofahrer bemerkt dies irritiert im Rückspiegel, fährt nochmals zurück und fragt ihn über den Grund. Der Indianer meinte, es wäre ihm viel zu schnell gegangen. Er müsse nun auf seine zurückgebliebene Seele warten…

Erste Station: Satu Mare

Die Stadt im Nordosten Rumäniens war die erste Station unserer Reise, die Kinder halfen uns bereitwilligst die Hilfsgüter aus- bzw. einzulagern, danach wartete auf uns ein üppiges Abendessen und zum Verdauen ein selbstgebrannter Sauerkirschlikör. In der „Tagesstätte Hl. Rita“ werden seit 11 Jahren Kinder aus sozial schwachen Familien (Wohnungen ohne Wasser und Heizung, Großfamilien mit bis zu 10 Kindern, Eltern krank oder im Gefängnis) betreut.

Am nächsten Tag, an einem Sonntag geht es weiter. Am Vormittag kämpft die Sonne noch mit dem Morgennebel. Wir machen kurz Halt am Grenzfluss zur Ukraine, müssen mal geduldig sein, bis eine Schafherde wieder die Straße freigibt, fahren durch einsame Waldstücke, dann durch Ortschaften, wo die Menschen, – die Frauen alle mit traditionell bunten Trachten und Kopftüchern – gerade am Weg zur Kirche sind. Uns begleitet immer wieder eine Bahntrasse, die Sonne siegt und gibt den Weg frei auf eine pittoreske Landschaft, in der immer wieder auch große Heuschober in den Himmel stechen: wir sind mitten drin in der Maramureș.

Ein Name, der auf der Zunge zergeht und Sehnsucht weckt: Maramureș

Ich erinnere mich an einen schon Jahrzehnte zurückliegenden, sehr beeindruckenden Diavortrag eines Mostviertler Lehrers, der u.a. in Maramureș pionierartige Schitouren in den Karpaten unternahm. Sein lustig gemeinter Spruch nach einer Begegnung mit Roma „Ich habe eh gleich geschaut, ob ich mein Geldbörs`l noch habe“, hätte er sich allerdings sparen können. Jedenfalls war ich seither fasziniert von diesem schönen Flecken Erde, den ich nun tatsächlich in Augenschein nehmen konnte.

Der Friedhof von Sapanta ist weit über seine Grenzen hinaus als der „fröhliche“ bekannt. Der Holzschnitzer und Dichter Dumitru Pop-Tincu gestaltet hier jedes Grab mit einer reich verzierten und farbenprächtigen Bild- und Textgeschichte aus. In Anbetracht der alltäglichen Tristesse des Diesseits mit Abfall und ramponierten Gebäuden unmittelbar dahinter muten sie wie ein Symbol für die Verschiebung aller Hoffnungen auf ein besseres Leben nach dem Tod an. Weitere Friedhöfe, meist rund um eine Stabkirche gebaut, vermitteln einen ähnlichen Eindruck.

Auch prächtige Kirchen und Klöster, darunter auffallend viele Neubauten und Renovierungen, bilden inmitten der tristen und (halb)verfallenen, aber bewohnten Häuser sowohl in Rumänien als auch in Moldawien einen eindrucksvollen Kontrast. So wie in Russland erleben die Religionen (für allem das orthodoxe und katholische Christentum) nach dem Zusammenbruch der UdSSR eine Wiederauferstehung. Eine „Theologie der Befreiung“, die sich für die arme Bevölkerung einsetzt (vor allem in Lateinamerika), hat hier jedoch wenig Bedeutung. Anscheinend haben sich die Kirchen mit den Mächtigen der Länder gut arrangiert, davon zeugen prunkvolle Kirchen in Kombination mit riesigen Werbetafeln (siehe Foto).

Diesen Eindruck gewann ich beim oberflächigen Schauen ins Land. Über Sighetu Maramatiei, Rumäniens nördlichster Stadt, direkt an der Grenze zur Ukraine gelegen, ging es dann nach Leud, wo sich die älteste Holzkirche der Maramureș befindet.

Abends vor dem Schlafengehen – schon in der Bukowina – nehme ich die mitgeschleppte die Reise-Beilage “Zeit zum Entdecken – Aufs Land” zur Hand, bereits im Wissen, dort einen Artikel über ein Landgut in den rumänischen Karpaten nahe der Grenze zur Ukraine zu finden. Ein deutsches Aussteigerpaar züchtet dort schottische Hochlandrinder und betreibt fünf im typischen regionalen Holzstil gehaltene Ferienhäuser. Sie erzählen von einem dort gängigen Hochzeitswunsch für das Brautpaar: “Wir wünschen euch ein Haus aus Stein.”

Dabei sind die Holzhäuser und Möbel (hier eine Holzbank vorm Friedhof von Sapanta) der Maramureș gerade das Besondere an der Region und den Menschen wäre zu wünschen, wenn sie diese Tradition nicht verachten, sondern fortführen und an die jetzige Zeit bzw. die Zukunft anpassen. Beeindruckend auch die Stabkirche von Leud, der wir auch einen kurzen Besucht abstatteten:

Es gibt auch schon Wiederbelebungsversuche: Nelu Stirb, der Konservator der Holzhäuser des Freilichtmuseums von Sigjetui Marmatiei, erzählt er sei in einem Steinhaus aufgewachsen, habe sich aber im Holzhaus der Großeltern viel wohler gefühlt. Dort war es im Winter warm und im Sommer angenehm kühl. Heute versucht er seine Landsleute für diese Bauweise wieder zu überzeugen. Es braucht es wohl aber auch Impulse und Unterstützung von außen, damit z.B. mehr als Holzschnitzer von ihrer Kunst auch leben können. So hat der Sohn von Anuta Tomsa, die Lammfelljacken schneidert, Tücher stickt und Teppiche webt, zwar auch dieses Handwerk gelernt, er arbeitet aber wegen des besseren Verdiensts in einer Autowaschanlage in London.

(Holzhäuser und -Kirchen: muzeulmaramuresului.ro, whc.unesco.org/en/list904)

Ein deutsches Aussteigerpaar hat wiederum in den Karpaten 80 Kilometer Wanderwege markiert (mit GPS-Daten). Auch hier ist zu wünschen, dass die Einheimischen die besonderen Reize ihrer Heimat mehr wertschätzen und damit Wege zu einem – hoffentlich sanften – Tourismus öffnen.

Eine Attraktion, die öfters in unsere Sichtweite rückt, ist auch die Eisenbahn im Vaser-Tal (Wassertal) die letzte regulär betriebene Waldbahn von Rumänien und einzige dampfbetriebene Bahn in Europa, die noch für den Holztransport verwendet wird. Seit 2010 gilt sie als rumänisches Kulturgut und steht unter Schutz. Zu Hause lese ich dann, dass ein großes österreichisches Unternehmen wegen illegalen Holzschlags angezeigt wurde. Am nächsten Tag geht es über die Karpaten in die Bukowina.

Kirchenmusik am Karpatenpass

Bereits bei der Anfahrt auf den Karpatenpass bemerke ich die breite Schneise, stelle mir vor, die Piste im Winter hinunter zu wedeln. Sie erinnert mich an die steilen Strecken am Ötscher, meinem Lieblingsschiberg in der früheren Heimat. Auf dem Prislop-Pass (1.406m), dem höchsten Straßenpunkt zwischen Maramureș und Bukowina bieten die Karpaten einen herrlichen Ausblick auf Berge und weite Almmatten. Auch eine Herde mit einem Viehhüter entdecke ich, gar nicht weit entfernt. Überrascht bin aber vom imposanten Klosters mit einer Galerie von spitzen Kirchtürmen (der 1999 begonnene Bau des Komplexes ist noch nicht ganz fertig) und den orthodoxen Kirchengesängen, die sich aus Lautsprechern in die Bergwelt verbreiten: Mehr als ungewöhnlich, aber jedenfalls angenehmer als alpenländisches Aprés Ski-Gegröle, was aber im Winter vielleicht doch auch Einzug hält, denn vom Pass aus gesehen erscheint eine Schipiste genau hinter der Kirche.

Wir machen Pause an einer Kriegerdenkmalssäule, rundum ist Baustelle, an einem Container sticht das Schild eines großen österreichischen Baukonzerns ins Auge. Deren Boss engagiert sich übrigens daneben auch sozial in der Konkordia, der österreichischen NGO, die uns sowohl in Rumänien als auch Moldawien noch begegnen wird. Gleich neben der Fahrbahn befindet sich auf 1.416 Metern Seehöhe das äußerst fotogene Prislop-Kloster, das der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht ist. Mit seiner schneeweißen Fassade und den kleinen Türmchen, die mit spitzen Dächern und verhältnismäßig großen Kreuzen gekrönt sind, wirkt das Kloster ein wenig wie ein kleines Märchenschloss. Das Kloster wurde erst im Jahr 1999 errichtet und wird – nicht immer im Einvernehmen – sowohl von der orthodoxen, als auch der griechisch-katholischen Kirche genutzt. Seit 2008 ist auch das angrenzende Restaurant in Betrieb. Ganz in der Nähe ruhen 136 Opfer der beiden Weltkriege auf einem Militärfriedhof.

Bei der Abfahrt übernahm ich erstmals das Steuer eines Busses. Da meine Sehkraft leider schon etwas nachgelassen hat, wollte ich vorrangig bei Schönwetter und guten Straßenverhältnissen fahren. Serpentinen auf Bergstraßen bin ja gewöhnt, daher war die Abfahrt eher ein Genuss, unten war ich aber vom naturbelassenen Tal so fasziniert, sodass meine Blicke immer wieder abschweiften; hin zum rauen Gebirgsbach und zu pittoresken Holzhäusern. Dabei musste ich zwischendurch auf der schlechter werdenden Straße den zahlreichen Schlaglöchern ausweichen. Schließlich lief alles gut (siehe Foto: Richard, Helmut und Xaver und Herbert erleichtert).

Vor uns weitete sich die Landschaft der Bukowina (gehörte einst zur österreichisch-ungarischen Monarchie; wurde längst aus dem österreichischen Bewusstsein verdrängt, auch aus meinem), wo wir eines der berühmten Moldau-Klöster besuchten. Wieder gab es orthodoxe Gesänge aus den Lautsprechern. Als wir aber eine Kirche betraten, stellten wir erstaunt fest, dass die Gesänge live, von Nonnen gesungen, waren. Sie sitzen um einen runden Tisch, vor sich aufgeschlagen große Gesangsbücher, auf geheimnisvolle Weise dreht sich der Tisch im Kreis herum und dabei wechseln sich die Vorsängerin ab. Eine ehrfurchtvolle Stimmung breitet sich von der Gebets- und Gesangsmühle aus, die das Verbot zum Fotografieren sehr plausibel erscheinen lässt. War etwa der Gesang am Karpatenpass etwa ebenso live? Trotzdem bedaure ich die Nonnen, die so zwanghaft ein Ritual endlos wiederholen müssen, offensichtlich nicht nur der Religion, sondern auch dem Tourismus geschuldet. Vor den baulichen und kulturellen Besonderheiten des Moldau-Klosters verspüre ich aber auch Respekt und sogar Demut.

Meine so witzig gemeinte Beschwerde an den Doktor ich hätte doch eine Hilfsfahrt und keine Natur- und Kulturreise gebucht, entpuppt sich alsbald als sehr schlechter Scherz.

Nach 12 Stunden Unterwegsseins an diesem Tag waren wir dann abends „zuhause“ bei den Steyler Missionsschwestern in der Stadt Roman. Seit über 20 Jahren macht der Doktor mit seinem Team hier Station, darf sie als eine Drehscheibe und Zwischenlager benützen, duschen, fein essen und Kraft tanken. Die Abendgebete sprachen Nonnen aus Indonesien und Indien auf Rumänisch, ihre Ordensschwestern kommen aus Franken/Deutschland, aus Südtirol/Italien und aus Oberösterreich/Österreich. Nach dem köstlichen Mahl gab es als Draufgabe noch selbstgebrannten Sauerkirschlikör. Die Gespräche danach waren sehr informativ und weltoffen. Die Schwestern engagieren sich neben armen Menschen in Roman für die Einwohner im „Olympiadorf“ – weiß der Kuckuck, wie es zu diesem Namen gekommen ist, alle Erklärungen treffen eigentlich nicht wirklich zu bzw. sind zynische Beschreibung des dortigen Elends.

Das „Olympiadorf“: ein Schandmal, das zum Himmel stinkt

Es mutet wie ein Versuchslabor an: Wieviel Unbill in Form von miserablen Lebensumständen verträgt ein Mensch, bevor er verzweifelt? Die vier hässlichen 100 Meter langen Beton-Hallen waren in der Ära des Kommunismus-Ära Teil einer Schweinekolchose, nun sind sie ein „Konzentrations-Slum“ für ärmste Roma. Schon als wir das Gelände betraten, stieg uns ein beißender Gestank in die Nase, im unbeleuchteten, kalten und düsteren Mittelgang irrten sehr schlecht und dürftig gekleidete Menschen herum, die Not spiegelte sich in ihren Gesichtern – eine beängstigende Situation. Links und rechts des Gangs befinden sich noch immer die rund 20 qm großen Schweinekoben, nun „Wohnungen“ für die Familien, meist sieben oder noch mehr Menschen. Eine dieser Koben beherbergt eine Ambulanz, dort empfing uns eine Ärztin (am Foto in der Mitte), die ehrenamtlich einmal in der Woche vorbeischaut, um sich um die zahlreichen Kranken zu kümmern, meist sind es Kinder.

Der Doktor brachte unzählige Medikamente sowie Zubehör für das EKG, das er vor einem Jahr gebracht hatte, mit. Danach brachte sie uns zum vierjährigen Carlos Alberto. Im kleinen Wohn- und Schlafraum tummelten sich nicht nur Kinder und Erwachsene, sondern vor allem ein Schwarm von Fliegen, wohl angelockt von Nahrungsresten und vor allem von der Wärme, die von einem kleinen Ofen ausging.

Der kleine Bub hat infolge eines angeborenen Herzklappenfehlers und des damit verbundenen Sauerstoffmangels schon blaue Lippen und Finger. Um diesem armen Buben zu helfen, wird derzeit recherchiert, auf welcher Kinderklinik für Herzchirurgie in Rumänien oder Österreich eine Operation kostengünstig oder besser –frei durchgeführt werden kann. Mittlerweile hat sich unser Besuch herumgesprochen, Menschen drängen sich zur Tür herein, ihre Neugier speist sich nur darauf etwas Ablenkung im so trist-grauen Alltag zu erhaschen, die abgehärmten Gesichter erwarten rein gar nichts, auch kein Almosen.

Das Licht am Ende des Tunnels in den Hinterhof hinaus gibt nur den Blick frei auf den dort lagernden Unrat. Das Sprichwort von der Hoffnung am Ende versagt hier.

Stille überall – auch in der nahegelegenen Schule (siehe Foto) – wie in Watte getaucht, kein lauter Ton. Hinterher bei der Niederschrift imaginiere ich Musik, um diesem Tiefpunkt der Reise zu entrinnen: Die Pioniere des Balkan-Brass, Fanfare Ciocărlia, eine zwölfköpfige Balkan-Brass Band aus dem Roma-Dorf Zece Prăjini im Nordosten Rumäniens, mit dem Asfalt Tango, den tschechischen Gipsy mit Romano Hip Hop, einem schmissigen Song, der Tradition und Moderne so herrlich vermischt und im Video Freude in den grauen Alltag einer Druckerei bringt, das Erinnerung an mein Jahrzehnt als Buchdrucker hervorruft, wo Humor und Spaß nur selten einen Zugang fand. Dazu Harri Stojka, den ich mehrmals live erleben durfte, insbesondere einmal im virtuosen Zusammenspiel mit indischen Roma und natürlich Charly Ratzer mit seiner himmlischen Interpretation des Erzherzog-Johann-Jodlers auf der Gitarre…Im April 2019 sollte ich jedoch einen Film sehen, der zeigt, dass Roma Entwicklungsmöglichkeiten – wenn sie ihnen nur geboten werden – zu großen Leistungen nutzen wissen (siehe Beitrag in der Moldawien-Reportage).

Am späten Nachmittag ging es dann über die Universitätsstadt Jasi zu einer weiteren

Niederlassung der Steyler Missionsschwestern nach Raducaneni.

Bei Regen hatten wir hier Lebensmittel aus Österreich, Waschpulver, Spielsachen, Süßigkeiten für die Kinder und Unmengen von Schuhen – begleitet von der Feststellung, dass die gebrauchten Schuhe aus Österreich noch immer besser seien, als die neuen aus Rumänien – für Groß und Klein abgeladen. Zur Stärkung nach diesem langen Tag gab es ein herrliches Abendessen und wunderbare Betten für die Nacht. Und für uns Begleiter davor noch Würfelpoker, bevor es am nächsten Tag hieß: On the road again…

Verlassen, verlassener: Horlesti

Grau, herbstlich abgeerntet, die geduckt hügelige Landschaft, ebenso grau der Himmel und die Bruchbuden in den Dörfern, die sich kaum aus der Umgebung abheben, als möchten sie sich vor Scham verstecken. „Lost Places“, so werden in Österreich verlassene, verfallene Gebäude genannt und werden als attraktive Fotomotive wahrgenommen, seit kurzem auch von mir. Hier in Rumänien (und auch in Moldawien) werden sie bewohnt. Auch das Foto von Helmut an einem sonnigen Tag aus dem Jahr 2008 kann die Tristesse nicht verleugnen.

Geradezu als Gegenpol oder wie eine Fata Morgana ragt eine riesige Kirche, in vollem Prunk und Glanz, wie neu, hoch in den Himmel, in einer Gegend, die nicht verlassener und trostloser sein könnte. Wie es der Bischof geschafft die Geldmittel für diesen Neubau aufzutreffen, erscheint mir schleierhaft. Auch dem Journalisten Uwe Mauch, der den Doktor im Frühjahr 2015 begleitete, stieß das sauer auf: Während man die Kirche von Horlesti mit Marmor baute, darben die Menschen dort, bemerkte er. Wir werden im Pfarrhaus empfangen, in einem blitzblanken Versammlungsraum, wo sich der Pfarrer mit seiner Köchin gerade auf einem großen Flachbildschirm irgendeine Ost-Telenovela ansieht. Seit den 1980er Jahren sind diese lateinamerikanischen Seifenopern auch in anderen Regionen der Welt bekannt – vor allem in Osteuropa, auf dem Balkan, in Nordafrika, China und den USA. Der Bürgermeister stößt auch zur Runde.

Nachdem wir die Hilfsgüter im Pfarrschuppen verstaut haben, fährt uns der Bürgermeister zu den Familien (am Foto versucht er mit dem Regenschirm die Hunde einzuschüchtern), die zuletzt von den Hilfsfahrten des Doktors unterstützt wurden. Im Kontakt mit den Familien wird das Elend noch sichtbarer. Eine Großfamilie konnte mit der Unterstützung die am Hang gebaute Keusche erweitern. Dabei ist die Schieflage nicht zu übersehen. Es gibt die Überlegung bei der nächsten Hilfslieferung jede Menge Wasserwaagen mitzunehmen…

Es wäre bestimmt kein Fehler, die Auswahl der Beschenkten mittels Münzwurf zu treffen, denn die Wahl würde auch so auf eine arme Familie fallen. Daher erübrigt sich wohl zu hinterfragen, ob die vom Bürgermeister und dem Pfarrer getroffene Auswahl für die Unterstützung vom Wahlverhalten und/oder vom Kirchgang abhängt.

Beim Besuch einer armen Familie, zeigt uns der Hausherr stolz, dass er endlich mit Hilfe von Spenden für den Doktor Strom bekommen hat und lädt uns ins Haus ein. Die Wohnküche ist beheizt, Kinder schauen neugierig zu den Besuchern. Der vor uns Gekommene – wir erfahren, es ist der Bruder des Hausherrn – liegt erstarrt auf der Bettbank, ein Fuß ragt grotesk weg, er muss sturzgetrunken ohnmächtig geworden sein und hat es nicht einmal geschafft, seine Lage halbwegs bequem einzurichten. Die Menschen über die Hintergründe ihres elenden Daseins anzusprechen fällt mehr als schwer bzw. wäre wohl respektlos.

Ich erfahre wieder mal später und lesend – diesmal im Augustin (Nr. 462/2018) – mehr. Die rumänische Politikwissenschaftlerin Victoria Stoiciu, Programmkoordinatorin der Friedrich-Ebert-Stiftung erläutert: Ein Drittel der Erwerbstätigen in Rumänien sind Selbständige und Familienangehörige, die groß teils in der Landwirtschaft arbeiten und das bedeute ein Leben am Existenzminimum. Im letzten Jahrzehnt sind 3-4 Millionen Menschen ausgewandert. „Der Hauptgrund ist Armut“, sagt Stoiciu. Zuhause bleiben fast immer deren Kinder, die ohne Eltern bei Großeltern oder Onkeln/Tanten groß werden müssen. 6000 Frauen nehmen jeden Monat tausende Kilometer auf sich, um in Österreich alte Menschen zu pflegen. Eine Reportage im Standard-Album vom 21.7.2018 deckt ihre besonders prekären Arbeitsbedingungen auf. Es gibt aber auch einen Funken Hoffnung. Irgendwo habe ich kürzlich aufgeschnappt, dass eine IT-Startup-Szene in Rumänien am Entstehen ist, schon wird vom „Indien Europas“ gesprochen, Steuererlässe sollen die jungen Menschen im Land halten. Die Weltbank klassifiziert übrigens Rumänien als ein Land mit mittleren Einkommensniveau. Seit der wirtschaftlichen Öffnung des Landes gehört Rumänien zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Europa. Zwischen 1990 und 2017 hat sich das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf verfünffacht. Davon habe ich wenig bemerkt, dafür viel mehr Anzeichen für ein besonders großes Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich.

Immer dann, wenn sich doch wieder Bedenken meldeten, alles viel zu viel schwarzzumalen, sehe ich dann zufällig einen Film der die Dinge noch drastischer vor Augen führt: Am 21. Februar 2019 sendete das ZDF-Auslandsjournal einen Beitrag über Armut und Ärztemangel in Rumänien: Die Krankenschwester Alina Axinia ist die einzige medizinische Fachkraft in einer abgelegenen Region im Nordosten Rumäniens. Vier Dörfer betreut sie ganz alleine. Die potentiellen Patienten: Schwangere, Alte, Kinder. Die einzigen zwei Ärzte haben in den vergangenen Jahren die Region verlassen. So muss Alina derzeit 500 akute Fälle gleichzeitig behandeln und da ihr ein Reisekostenzuschuss gestrichen wurde, muss sie zu Fuß gehen und darauf hoffen auf einem Auto oder Fuhrwerk mitgenommen zu werden. Also retour zu Tristesse pur.

Ausschau nach Planwagen und Solaranlagen

Als ich ganz gierig, die in meinen Augen besondere und seltene Gelegenheit nutzte, ein Pferdefuhrwerk, das mich so sehr an meine Kindheit erinnert, zu fotografieren und ich mit dem Ergebnis sehr unzufrieden war, beruhigten mich meine Begleiter augenblicklich und milde lächelnd, mir würden noch viele solcher Fuhrwerke vor die Linse laufen – so war es dann auch. Aber es waren nur mehr offene Wagen, Căruța genannt. Planwagen, wie ich sie noch in den späten 1950er Jahren bei durchziehenden Roma im Mostviertel noch erlebt habe, hat auch der Doktor nur mehr in seinen ersten Jahren seiner Hilfsfahrten erlebt. Căruțas sind jedoch noch im ganzen Land präsent und müssen sich auf den Straßen gegen schnelle Autos und Busse behaupten. Irgendwann kam mir auch in den Sinn nach Alternativ-Energien, insbesondere Solaranlagen, Ausschau zu halten.

Lange Zeit vergeblich, ist wohl in einem der größten Ölförderländer Mitteleuropas wohl auch nicht zu erwarten. Kaum so gedacht, tauchten dann östlich der Karpaten doch Solarstraßenbeleuchtungen und auch ein Solarkraftwerk auf. „Wake up the sun“ lerne ich ein Jahr später kennen. Das eindringliche Lied der US-Band Edward Sharpe and the Magnetic Zeros gefällt mir sehr gut und bin erstaunt, dass das Video beeindruckende Alltagsszenen aus Rumänien einfängt.

Moldawien

An der Grenze zu Moldawien – das Land gehörte einst zur Sowjetunion – früh am Morgen, noch fast finster, düster-grau durch den Regen, erlebe ich wieder längst Vergessenes: ermüdendes, aber auch spannungsgeladenes Ritual mit offenen Fragen. Wie lange wird es dauern, wird es eine Beanstandung geben? Ein Zollbeamter fordert uns auf, alles auszuladen, auf der Ladefläche eines Handwagens stapeln sich die Hilfsgüter, der Zöllner wirft kaum einen Blick drauf, alles wieder einladen heißt es bereits kurz darauf, was uns sehr gelegen kommt. Die Atmosphäre hat trotzdem etwas Gespenstiges, Unheimliches, erinnert an die Grenzerfahrungen am Eisernen Vorhang aus längst vergangenen Zeiten. Dann ergibt es in der Zollerklärung doch ein kleiner Widerspruch, der sofort aufgeklärt hätte werden können, aber nein, das müsse dem Chef vorgelegt werden, und das dauerte dann weit über einen halben Tag. Der Doktor und Richard als Dolmetscher bleiben, die anderen fahren weiter bis zu einer modernen, durchgestylten Tankstelle, die gemessen an der Umgebung wie eine Raumstation anmutet, hineinkatapultiert in eine Umgebung, in der die Zeit vor einem Jahrhundert stehen geblieben ist.

Wir schlagen die Zeit tot mit einer weiteren Runde Würfelpoker, dann gehe ich hinaus in den trüben Tag, in die graue, abgewirtschaftete Landschaft, ein endlos weites Feld, das wie ein ausgetrocknete Flussdelta anmutet, auf der hohen Böschung, ähnlich dem niederösterreichischen Wagram ducken sich langgestreckte Dörfer, die grauen Bretterhäuser sehen aus der Entfernung alle gleich aus. Irgendwie erinnert mich die Szenerie auch an meine eigene Kindheit im Mostviertel, wo der Herbstnebel ebenfalls alles grau in grau erscheinen ließ. Auch die Tierwelt erkennt offensichtlich, dass ich von einer anderen Welt komme, „Across the borderline“ könnte Ry Cooder dazu singen. Der einsame Gaul, der wie verwurzelt auf der grauen Wiese steht, sieht mich mit großem Erstaunen an und die Gänseschar flüchtet gar laut schnatternd über den träge dahinmäanderten Bach.

Zurück an der Tankstelle schlagen wir die Zeit mit einer weiteren Partie Würfelpoker tot, bis der Doktor und Richard endlich kommen, geschlaucht von den Zoll-Schikanen. In Moldawien verleiteten schier dann endlos gerade Straßen, die von Walnussbäumen gesäumt sind, auch zum etwas schnelleren Fahren. Einmal gab es einen Mordsknall, ich vermutete einen Reifenplatzer und/oder einen Achsbruch, doch glücklicherweise hatten wir das Schlagloch ohne Schaden überstanden.

Und auf einem einsamen Straßenstück entrichteten wir auch einen Obolus an die schlecht bezahlte Polizei: Nein, einen Beleg für die Strafe wegen Schnellfahrens könnten sie jetzt nicht ausstellen, da müssten wir in die 30km entfernte Wachstube mitkommen…

Meine Eindrücke längere Zeit sickern zu lassen, erweist sich jedenfalls auch hier als richtig. So grau in grau wie es mir im zur Neige gehenden Jahr erschien, ist das ärmste Land Europa mit groß Teils 300 Sonnentage im Jahr nicht und mein Bedauern bei fast 75 Prozent Schwarzerde-Böden wenig Gartenwirtschaft zu sehen, war offensichtlich unserer Route geschuldet. Am Markt von Chișinău wurde aber auch uns Obst, Gemüse und Früchte in Hülle und Fülle gewahr.

Erhellend, herzerfrischend und –erwärmend…

…ist die ARTE-Doku „Moldawien – ein Land im Aufbruch“ von Detlev Konnerth aus dem Jahr 2018, die ich – wie immer zufällig – erst wenige Tage vor Veröffentlichung dieser Reportage gesehen habe. Dabei wird gezeigt, dass es hier noch immer ein althergebrachtes „Urban Gardening“ gibt, das hier eigentlich besser als „Village Gardening“ zu bezeichnen wäre und das auch die gravierenden Fehler der ruralen Umwandlung in der Zeit des Kommunismus überdauert hat. Im Begleittext des Films heißt es: Einmal im Jahr wird es laut in Butuceni. Das Dorf liegt im Osten Moldawiens, zwischen Felsen und Weinbergen. In der verlassenen Gegend organisiert Anatolie Botnaru ein Open-Air-Opernfestival. Viele Moldawier haben das Land auf der Suche nach einem besseren Leben verlassen. Botnaru hebt lieber die verschütteten Werte seiner Heimat. Das lockt Touristen und schafft Hoffnung im Tal. Anatolie Botnaru, Weinbauingenieur, Rechtsanwalt und Unternehmer, hat das Opern-Event auf die Beine gestellt. Der 52-Jährige lebt seit 14 Jahren in dem kleinen Ort. Er hat hier verlassene Häuser im traditionellen Stil restauriert und damit ebenso großen Erfolg bei internationalen Touristen wie mit seinem Restaurant. Hier hält Olesea Cojocaru die Küche mit Hilfe der Dorffrauen am Laufen. Sie kochen nach bewährten Rezepten und keltern Wein aus alten Reben Die musikalische Leitung des Festivals obliegt übrigens dem österreichischen Dirigenten Friedrich Pfeiffer.

Einst galt das schmale Land, das heute im Westen an Rumänien grenzt und ansonsten von der Ukraine umschlossen ist, als „Obstgarten der Sowjetunion“. Die fruchtbare schwarze Erde Moldawiens gehört zu den besten Böden der Welt. Das weiß auch Sergiu Turcanu, der schon in China und in der Türkei gelebt hat. Jetzt züchtet er mitten in der Hauptstadt Chisinau Kräuter, Paprika- und Chili-Raritäten aus aller Welt. Und Grigore hat nach Jahren im Ausland im elterlichen Weinberg eine Zukunft für sich entdeckt. Und mit der Besinnung auf alte Rebsorten gleichzeitig eine Nische in dem auf Masse setzenden moldawischen Weinbau gefunden.

Seit Anfang des Jahrtausends hat rund ein Sechstel der Bevölkerung auf der Suche nach einem besseren Leben Moldawien verlassen. Menschen wie Anatolie, Olesea, Sergiu und Grigore widersetzen sich der harschen Realität in dem armen Land und entwickeln neue lohnende Perspektiven in der Heimat.

Chișinău: einerseits Wow, andererseits…

Die Hauptstadt der Republik Moldawien, hat durchaus ihre Reize. Prachtbauten aus der Sowjetzeit mit byzantinischen und westlichen Einflüssen stellen keine Seltenheit dar, die meisten Straßen sind gesäumt von Bäumen mit kräftigen Stämmen und Ästen. Auf der breiten Hauptstraße fließt der Verkehr wie in anderen Metropolen. Xaver, der Helmut schon vor 10 Jahren als Fahrer begleitete, erzählte freimütig damals, die für den Kommunismus typische Großzügigkeit bei den Infrastrukturbauten als Protzerei empfunden zu haben. Nur wenige Autos waren auf der so überdimensionierten Straße unterwegs. Heute ist man lebensmüde, wenn man die Hauptstraße abseits einer grünen Ampel überqueren will. Es scheint so, dass sich die ganze besser situierte Bevölkerung Moldawiens hier zusammenleben. Dementsprechend häufig wird für Smartphones, Gold, Autos und Banken geworben. Ein Bettler liegt auf einem Schubkarren, vor seinen Augen prangt wie eine Fata Morgana ein Wegweiser zum Gold: Ein Symbol für die Trennung von Arm und Reich (siehe Foto).

Ehrlich gesagt, war mir Chișinău ja nur deshalb bekannt, weil im Rahmen der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft in Russland 2018 Österreich gegen Moldawien spielte und mit großer Mühe, nach Ausschluss eines moldawischen Spielers 1:0 gewann. Die Ein- und Ausblicke gingen natürlich nicht übers Stadion hinaus. Wobei anzumerken ist, dass einige Spieler Österreichs beträchtlich mehr verdienen als die gesamte Mannschaft Moldawiens, inklusive der Ersatzspieler. Auf dem Spielfeld war davon wenig zu bemerken. Im Land sehe ich, wenn überhaupt, nur trostlose Plätze, von Gras und Unrat meist überwuchert – wobei keiner den „Ackervergleich“ zum Spielplatz der Roma „Olympiadorf“ (siehe Foto) gewonnen hätte, wobei viele Plätze in Rumänien durchaus einen guten Standard aufweisen.

Der Sport dürfte sich auf die Hauptstadt konzentriert haben, draußen ist Überlebenskämpf, der keine Zeit lässt für solches Vergnügen. Kinder allein zurückgelassen, in mangelhafter Obhut von Großeltern oder anderen Verwandten. Ein Arzt weniger als verdient als ein tüchtiger Auto- oder Handyverkäufer, wer kann es Ärzten verdenken sich westwärts zu wenden? Diese scheinheilige Debatte vom Wirtschaftsflüchtling, der nur fortgeht, um das Sozialsystem von Österreich oder anderen Wohlstandsländern auszunützen, es geht mir schon so lange und ungeheuer auf den Geist. Gehen nicht auch ÖsterreicherInnen ins Ausland, um sich wirtschaftlich zu verbessern? Allen voran Arnold Schwarzenegger, der Nationalheld aller Boulevard-Medien, die tagtäglich auf dem Schicksal von Flüchtlingen herumtrampeln? Sie ignorieren geflissentlich wie viele Österreicher umgekehrt seit Jahrhunderten bis heute diesen Weg bestreiten. „Ausländer raus“ müsste daher konsequenterweise bedeuten, die Auslandsösterreicher nach Österreich abzuschieben. In Chișinău leben noch rund 800 Deutschstämmige, in ganz Moldawien sind es rund 3.000.

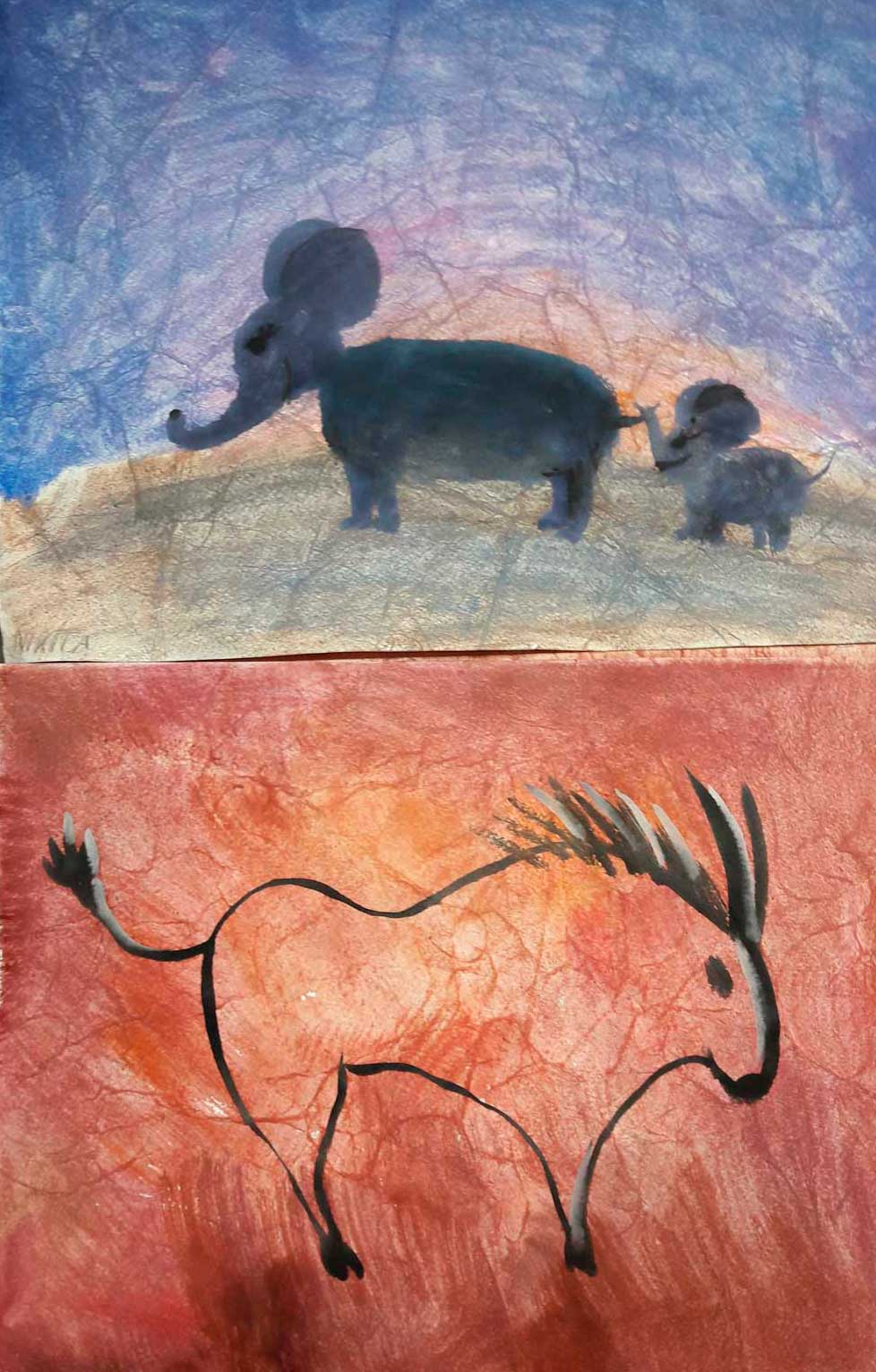

Tatiana (am Foto 2. v.li.) und Peter, die die Hilfsaktionen in der Hauptstadt koordinieren, bemühen sich im Rahmen eines Vereins, deutsche Kultur zu erhalten, z.B. auch mit einer Sonntagsschule, die Bilder, die die Kinder dabei geschaffen haben, zeichnen farbenprächtige, exotische Sehnsüchte auf, die im Kontrast stehen zum eher grauen in diesem Land, dessen Name so wohlklingt, aber in der Realität fast keinen Widerhall findet.

Tatiana und Peter laden uns in ein Restaurant ein, das anscheinend zum Imperium eines Angehörigen der Nomenklatura gehört. Dazu kursiert ein Witz: Der (Ex)-Präsident fährt mit seiner Frau durch die Stadt und zeigt ihr Häuser und Fabriken und bemerkt immer wieder: „Schau, dies alles gehört unserem Sohn.“ Nach einiger Zeit reagiert seine Frau ärgerlich: „Sag mal, ist unser Volk wirklich so faul? Offensichtlich arbeitet nur unser Sohn.“ Schön, dass die Menschen den Humor nicht verlieren.

Der Hintergrund des Witzes ist jedoch weniger lustig, denn die Schere zwischen Arm und Reich klafft hier besonders weit auseinander und die Not und das Elend von so vielen Menschen ist für Menschen aus dem Westen schwer erträglich.

Wirtschaftlich gesehen hat Moldawien auch deshalb die „A“-Karte gezogen, weil sich hier der westliche (EU) mit dem östlichen (Russland) Machtblock ein heftiges Tauziehen liefert und das kleine Land bei diesem Streit alles andere als der lachende Dritten ist.

Heile Welt versus Realität

Im Hotel in Chișinău ist alles sehr westlich. Als ich nach der Dusche schon im Bett liege, höre ich das Wasser rinnen, obwohl ich mir eigentlich sicher bin, es abgedreht zu haben. Es lässt mir also keine Ruhe und als ich nachschaue, registriere ich, dass das Geräusch aus dem Nebenzimmer kommt, genau laut als wäre es hier bei mir. Ich nehme es gelassen, denn die Geräuschkulisse hätte ja auch ganz anders sein können. Bei der Bausubstanz und Dämmung wurde also kräftig gespart. Ich zappe ich mich neugierig durch die Programme durch, sehe zwischendurch mir bekannte Werbung – Penny, Milka, Mr. Proper, alles wohlbekannt, Heimatgefühle kommen trotzdem nicht auf. In der Werbung des Supermarktes offenbart sich ein Weltbild, wo die Frau frohgemut zuhause kocht und auf den von der Arbeit kommenden Mann wartet. Dabei vergesse ich wohl, dass so eine Idylle ja auch in Österreich großen Anklang findet. In GEO 4/2019 (Rubrik: Weltbürgerin – Eine von 6,686 Milliarden) beklagt die Streetart-Künstlerin Inna Jeleascova den Druck der auf Frauen ausgeübt wird. Leider habe ich die Kunst der bekennenden Vegetarierin in den Straßen von Chișinău nicht bemerkt.

Als ich auf einen Folklorekanal stoße, biedert sich noch viel mehr heile Welt an. Zur Volksmusik a la Musikantenstadel, die ziemlich gleichförmig klingt, wird in farbenprächtigen Gewändern getanzt, die Gesichter der immer lächelnden Sängerinnen strotzen vor Lebensfreude, die grelle, dick aufgetragene Schminke lässt aber wenig Mienenspiel zu. Meine Geschlechtsgenossen, die sich so galant, zuvorkommend gegenüber den Frauen verhalten, diese umschmeicheln, sich diesen nur zärtlich annähern und sie anhimmeln, irritieren mich noch mehr. Alles wirkt irgendwie schaumgebremst, auch wenn die Musik relativ schnell ist, die Tänzer bewegen sich fast wie in Zeitlupe, eventuell vorhandenes Temperament wird gezügelt: Eine heile Welt, durchgestylt, die sich wohl auch in Moldawien eine kleine Enklave in der Hauptstadt erobert hat. Die Feststellung „Wir sind vom selben Stern, ich kann deinen Herzschlag hörn“ (im Lied von Ich+Ich) könnte bei einem Vergleich der in Armut Lebenden und den im Studio Gute Laune Verbreiteten glatt angezweifelt werden. Der Sommerhit der moldawischen Popgruppe Carla`s Dream „Sub Pelea Mea“ (Unter meiner Haut) spricht jedoch die Probleme unverblümt an. Richard hatte mir den Song empfohlen, er hörte ihn in der Zeit seines Auslandsdienstes in Moldawien immer wieder und dann auch überraschend in Österreich auf FM4.

Elend, zum Himmel schreiend, doch die Hoffnung lebt

Die Not im Land ist so sehr greifbar, sodass es schmerzt und ein gemischtes Gefühl von Hilflosigkeit und Scham macht sich breit. Habe ich mich nicht allzu sehr auf die Not und das Elend in Lateinamerika, Afrika und Asien konzentriert und die Armut im Osten Europas, also praktisch vor unserer Haustür, ignoriert? Im Lied “Carencia” (Der Mangel) der mexikanischen Ska-Gruppe Panteón Rococo (live übrigens ein Hammer!) heißt es: “In einer globalisierten Welt haben die Armen keinen Platz.” Sind nun Hilfsaktionen nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder der stete Tropfen, der den Stein höhlt? Ich überlege hin und her, schließlich gebe ich mit der minimalsten Lösung zufrieden: Auch der Tropfen auf den heißen Stein höhlt diesen und birgt – zumindest vage – Hoffnung. Oder doch nicht?

Wie kann man das Leid in Worte kleiden, mir kommt dazu das so eindringliche Gemälde „Der Schrei“ von Edward Munch in den Sinn und dann geht mir Musik, die ja so oft als lebensrettend angesehen wird, durch den Kopf. „Always look on the bright side auf life“; das Lied der Monty Pythons erhält hier einen hoffnungslos-zynischen Beigeschmack. Oder hängt das Wiedererstarken der Kirche stark mit dem in Aussicht gestellten Trost im Jenseits im Gospelsong „When the saints go marching in“ zusammen? Für weltliche Gemüter bietet sich ein naiv optimistisches „Swing Life away“ von Rise Against an. Vor allem aber zweifle ich erstmals ernsthaft, dass Jimmy Cliffs übersetzte Unterweisung: „Du kannst es schaffen, wenn du es wirklich willst, aber du musst es versuchen, versuchen und versuchen, am Ende wirst du Erfolg haben“, hier umgesetzt werden kann. „Helplessly Hoping“ singen dazu Crosby, Still & Nash.

Werde dann aber eines Besseren belehrt, erkenne, hier wird mit anderen Maßstäben gemessen. Beim Besuch eines armen moldawischen Brüderpaars werden wir in die erbärmliche Keusche, die kaum zwischen dem überall herumliegenden und aufgestellten Gerümpel auszunehmen ist, gebeten. Einer der Männer ist geistig und körperlich schwer gehandicapt, er sitzt auf einer Couch, freut sich sichtlich über den Besuch – was sich mit einem lustvollen Verschränken seiner verkrüppelten Hände und dem breiten Grinsen seines fast zahnlosen Mundes ausdrückt. Sein Bruder, der ihn mehr schlecht als recht versorgt, versteht seine gelallten Worte und spricht sie für seinen leidenden Bruder aus: „Das Leben ist schön.“ Ist auch der Titel eines Films, der selbst in einem KZ Hoffnung sieht bzw. vorgaukelt.

In der moldawische Gemeinde Ulmu scheint die Sonne, als wir in Begleitung einer Sozialarbeiterin und Tatiana, die vorbereitet hat, einige Besuche machen: Elend innen und außen. Mir persönlich gefällt die Auswahl der Hilfsbedürftigen in Absprache zwischen Bürgermeister und Sozialarbeiterinnen besser als in Horlesti. Wir treffen uns im Gemeindeamt im kleinen Zimmer des Bürgermeisters (am Bild links, daneben eine Sozialarbeiterin). Wir werden wieder gut bewirtet, mir bleiben die kleinen Schoko-Pilze in sehr guter Erinnerung. Der fesche und kräftige Bürgermeister macht einen sympathischen Eindruck und schildert uns die großen kommunalen Herausforderungen. Es ist zwar erlaubt 40 Meter tiefe Brunnen zu graben, für Kanalisation ist aber kein Geld da bzw. Förderungsansuchen dauern ewig, gehen im Bürokratismus unter. So sammeln sich die Abwässer, den physikalischen Gesetzen folgend, weiter im Untergrund, dort wo die Brunnen hineinreichen; Gesundheitsprobleme werden so vorprogrammiert.

Optimistische Perspektiven bleiben außen vor. Der Bürgermeister lässt Tatkraft erkennen, aber gleichzeitig fühlt er sich alleingelassen, vor allem von der trägen Bürokratie im Zentrum des Landes. Fühlt sich sehr plausibel an.

Am Foto: Ein Brunnenhäuschen, umrahmt von einer Panzerkette in der Straße der Unabhängigkeit.

Exkurs: Ein (einsames?) Bollwerk gegen die Tristesse

Im Juli erfahre über einen Artikel des österreichischen Autors und Fotografen Martin Zinggl in der Wiener Zeitung von einer resoluten Bürgermeisterin Tatiana Badan im moldawischen Dorf Selemet, die all der Widerstände und Hoffnungslosigkeit, die auch in diesem Dorf herrschen, zum Trotz einfach einen Aufbruch in Gang setzt, der im Land seinesgleichen sucht. Als Parteilose steht sie seit fünfzehn Jahren der Gemeinde vor, sie bekämpft das Schlamassel, die dem das ganze Land steckt, mit einem strategischen Plan, der sich auf Bildungs- und Sozialeinrichtungen bzw. Schaffung von Infrastruktur aufbaut. Und wenn eben die Obrigkeiten im Staat sich als wenig kooperativ zeigten, so wendete sie sich einfach an ausländische Hilfsorganisationen. Und hatte Erfolg, davon zeugen, eine Kantine, in der jeden Tag für bedürftige Menschen gekocht wird, ein Kindergarten, eine Markthalle, in der Frauen ihre Früchte aus den Gärten anbieten können und Verschönerungsaktionen. Die so tatkräftige Frau ruft auch Neider auf den Plan und auch nörgelnde Männer. Darunter auch ihr Ehemann, der zur Wiederwahl seiner Frau mit fast 100 Prozent schelmisch meint, beim nächsten Mal sollte es Wahlbeobachter geben. Jedenfalls ist Frau Badan als wunderbares Beispiel von Eigeninitiative, die eine Gemeinschaft einen Ausweg aus der Misere zeigt, zu sehen. Und man wünscht sich mehr von dieser Sorte Mensch. Natürlich bietet das flache Land nur wenig landschaftliche Reize für Tourismus bildet und die hier groß teils fruchtbare Erde könnte bestimmt besser genützt werden, z.B. mit biodynamischer Landwirtschaft und Permakultur.

Aber nicht nur ich habe den Artikel über Selemet gelesen… Im Bericht der Herbstfahrt im Oktober 2018 berichtet der Doktor: „Ein langjähriger Förderer dieser Fahrten, Herr Wolfgang W., hatte mich mit dem Zeitungsartikel Bollwerk gegen die Tristesse auf dieses Dorf aufmerksam gemacht. Hier sollten 4.100 Menschen leben, aber über 1.000 bestens qualifizierte Leute sind in 24 Länder ausgewandert, es gibt 750 Rentner und Behinderte, die meisten Zurückgebliebenen arbeiten in der unrentablen Landwirtschaft. Von 1.500 Häusern sind alleine 300 nicht bewohnbar, es fehlt an sanitären Einrichtungen, an Reparaturen öffentlicher Gebäude, an Beleuchtungen in den Straßen. Es gibt kaum öffentliche Förderungen, weil die resolute Bürgermeisterin parteiunabhängig ist.

Mit ihr hatten wir vier Familien am Ende des Dorfes besucht. Oft hatten sie zu sechst in einem Zimmer gelebt, das Dach war desolat und drohte einzustürzen, die Männer sind alle arbeitslos, es fehlt an allem.

Eine alte Frau fertigte auf ihrem alten Webstuhl mühsam Tischtücher aller Art an und meinte nach unserem Einkäufen bei ihr: `Jetzt kann ich mir wieder Holz zum Heizen für den Winter kaufen.` Viele Alte und Kranke müssen mit einer Pension von 100 € auskommen. Alle Familien, die wir besuchten, haben mit 100 € unterstützt. Wenn es in Familien vier Kinder gibt, können sich die Eltern das Kindergartengeld von 12 € pro Monat nur für ein Kind leisten, da hat Mitfahrer M. wieder ausgeholfen….

Das dringendste Problem dieses Dorfes ist aber die Trinkwasserversorgung: Von den fünf vorhandenen Wassertürmen sind nur zwei in Ordnung, das Wasser aus den Brunnen wird in Eimern nachhause geholt, ist aber kein Trinkwasser. Gebraucht würden drei neue Wassertürme, wobei aber ein neuer 350.000 mold. Lei (= 18.140 €) kostet.“

Für uns geht es aber weiter. Höchste Zeit den roten Faden, unsere Route durch die zwei Länder, nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren. Wir besuchen wieder mal ein in die Landschaft hineingedrücktes Dorf, die Straße zu unserem Hausbesuch ist morastig und teilweise die Pfützen so groß, sodass man ihnen kaum ausweichen kann.

Schlimm, schlimmer, am…

Der Doktor hört genau hin: Gelähmt, 12 Euro Rente, 32-jähriger, auffallend fescher Mann, der vor zwei Jahren bei der Arbeit von einem Lichtmast gefallen war und seither gelähmt ist. Seine Unfallrente beträgt umgerechnet 12 € pro Monat. Er kathetrisiert sich selber, aber 1 Katheter kostet 1 €, wenn solche überhaupt erhältlich sind. Der vom Schicksal arg Getroffene sitzt traurig, aber gefasst auf der Bettbank in seinem Wohnzimmer, sein Traumhaus hat er selber gebaut, es steht auf dem Fernseher.

Wir bringen ihm einen gebrauchten Rollstuhl, im Vergleich zum zerfledderten alten, der im Schuppen steht, sieht dieser wie neu aus.

Die fünfjährige Juliana wurde in der Gemeinde Ulmu mit „spina bifida aperta“ (eine angeborene Verschlussstörung der Wirbelsäule) ohne Erfolg operiert und kann sich nur mit den Händen fortbewegen. Ihre Füße baumeln nur so herum, als wären sie aus Gummi oder ausgestopft – erst am nächsten Tag sollte mir Tatiana, die stets so fröhlich wirkt, erzählen, dass auch ihre Enkeltochter an derselben schrecklichen Störung leidet. Juliana und ihre Mutter fahren mit uns im Bus mit in die Hauptstadt, wo ein Dreh mit dem moldawischen Fernsehen auf dem Programm steht.

Das Mädchen schmiegt sich auf der Fahrt an ihre Mutter, das Gerumpel über die Schlaglöcher macht ihr zu schaffen. Die Mutter reicht ihr zur Beruhigung Keks; das übliche billige Zeugs aus ungesundem Weißmehl und Zucker. Als wir in einer Wohnhausanlage in Chișinău halten, steige ich gleich aus, um mir einen Überblick zu verschaffen, Juliana bleibt drinnen und klopft spaßhalber an die Scheibe. Ich mache das Spiel mit und erschrecke theatralisch. Juliana lacht befreit aus vollem Mund und entblößt dabei zwei Reihen von dunklen Zahnstummeln. Die für mich wenig bedeutende Szene war für das Mädchen vielleicht ein Lichtblick, der ihren eintönigen, so schmerzvollen Alltag, für einen kurzen Augenblick erhellte. Unweit des Heims der so schwer gehandicapten Mädchens befindet sich eine wunderschöne Kirche, vielleicht auch für Juliana ein Ort der Erbauung.

Am 6. Tag unserer Hilfsfahrt geht es um 6 Uhr früh in den Südosten des Landes,

nach TUDORA, wo es eine Niederlassung der Hilfsorganisation „Concordia“ gibt, die unmittelbar an der ukrainischen Grenze gelegen ist. Zu den christlichen (!) Turkvolk der Gagausen, die auch in dieser Region leben, sind wir aber nicht gekommen. In der Osterausgabe der Wiener Zeitung gibt es über diese interessante Ethnie eine ausführliche Reportage.

Der Doktor schreibt in seinem Bericht: „Schön ist es, wenn Menschen von den früheren Besuchen auf mich zukommen und sagen: Danke für das Schwein, Danke für die Bruchoperation meines Sohnes…, womit ich den Dank an meine Spender gerne weitergebe. Bei der Concordia wird geholfen, wo es nur geht. Schon in der Früh kommen alte und gebrechliche Menschen zum Frühstück, mittags sehr viele Kinder nach der Schule zum Essen, weil es zuhause nicht für viele Münder reicht. Ein Schulbetreuungsprogramm gibt es schon, ein Bildungsprogramm ist vorgesehen. Aber der Staat zahlt nur 20 Prozent der anfallenden Kosten.“ Wir genießen hier ein wunderbares Frühstücksbuffet (siehe oben). Danach fahren wir los zu einem jungen, sehr schüchternen Burschen, der sich im Vorjahr von Spenden, die Helmut von seinem Kreis an Unterstützern erhalten hatte, einen Pferdewagen anschaffen konnte, mit dem ihr nun im Dorf Fuhrwerke übernehmen kann.

Lauert im verrotteten Abfall noch ein Notgroschen?

Bei einer der elenden Keuschen mit dem puren Chaos von Abfall und nutzlos herumliegenden Zeugs kommt mir der Gedanke, angesichts von viel Freizeit mangels Arbeit, könnte diese doch genützt werden, um mal aufzuräumen und mit einem Besen durchzufegen. Wieder folgt umgehend eine Relativierung: Wenn jegliche Aussicht auf eine Besserung, wenn die Hoffnung auf gut bezahlte Arbeit und damit einhergehendem halbwegs Wohlergehen sich immer wieder als Trugschluss erweisen, warum soll da ein Impuls zu Ordnung und Schönheit des persönlichen Umfelds hochkommen?

Und kann es sein, dass die überall verteilten – nach westlichen Maßstäben – Abfälle nicht auch einen Keim einer Rückversicherung tragen, indem die Menschen diese Sachen nur deshalb herumliegen lassen, weil sie sich in Zukunft als eine „Wertanlage“ entpuppen könnte, weil jemand genau so ein ausrangiertes Stück Holz, Metall, Plastik, Kunststoff, Gewebe oder Maschinen- bzw. Geräteteil doch noch brauchen könnte und dies nun etwas Bares auf die Hand einbringen könnte? „Nix weghau`n“, höre ich einige Monate später auch den österreichischen Kabarettisten Gerry Seidl aus ähnlichen Motiven warnend schreien, ein Verweis auf den sorglosen Umgang in einer Welt des Überflusses. Genauso wie Aligatoah im Song „Lass liegen“ (Empfehlung von Richard). Bevor ich die so schnell gewonnene Erkenntnis über die so große Not vieler Menschen in Osteuropa einer genaueren Überprüfung unterziehe, denke ich, dass sie wegen des langen und so kalten Winters sogar größer ist als in afrikanischen Slums. Dabei hatte ich jedoch außer Acht gelassen, dass es im Osten als anerkennungswürdige Hinterlassenschaft der kommunistischen Ära ja eine Sozialversicherung gibt, auch wenn die Leistungen daraus nicht mit westlichen Standards vergleichbar sind.

In den meisten afrikanischen Staaten, so auch im bevölkerungsreichsten Nigeria, gibt es dies nicht einmal in Ansätzen. Das heißt jede ärztliche Behandlung ist zu bezahlen und ich habe das Schicksal des Vaters einer mir bekannten Nigerianerin vor mir, der schon mit 51 Jahren gestorben ist, weil seine Zuckerkrankheit mangels Geld nicht behandelt werden konnte.

Die Beschreibung dieses Elends hätte ich vielleicht unterlassen, wenn mir ein Freund die acht meisterhaften Erzählungen von Anton Tschechow schon vor der Reise gegeben hätte. Wegen dem „Kirschgarten“ und den „Drei Schwestern“ hatte ich ihn in einer großbürgerlichen, adeligen Familie gesehen. Eine Schande wie verquer ich ihn wahrgenommen habe und als Jugendlicher nur Leo Tolstoi und Fjodor Dostojewski verschlungen hatte. Tschechow wurde nicht weit von hier in der Ukraine am Schwarzen Meer in eine sehr arme Familie hineingeboren. Er studierte trotz der großen Widrigkeiten Medizin und behandelte später seine Patienten fast ausschließlich ehrenamtlich, weil er schon von seinen Einnahmen als Schriftsteller und Dramatiker schon ein Auskommen fand. Anton Tschechow starb schon mit 44 Jahren, weil es damals gegen Tuberkulose noch kein Heilmittel gab. Jedenfalls gewann ich den Eindruck, dass die Armut in dieser Gegend manifest geblieben ist. Hier ein Weitblick Richtung Ukraine:

Ihr Kinderlein kommet?

Wie die Orgelpfeifen aufgereiht stehen sie manchmal da: fünf, sechs, sieben Kinder, daneben die stolze, liebende Mutter. Kinder in die Welt zu setzen, ohne Rücksicht darauf, diese auch menschenwürdig versorgen zu können, liegt da nicht auch eine Verantwortung inne? Endlich hat zumindest der aktuelle Papst auch erkannt, dass hier Grenzen zu setzen sind. Aber wo und von wem genau? Und dann verstossen Maßregelungen gegen persönliche Grundrechte? Kann Aufklärung helfen? Die Diskussion unter uns Fahrern findet keine befriedigende Antwort. Am ehestens finden wir darin Übereinstimmung, dass jedenfalls Aufklärung und Familienberatung notwendig wäre. Was aber wenn diese Menschen niemals oder nur ganz selten Zärtlichkeit, Herzenswärme, Pflege, Bildung und Geborgenheit erlebt haben?

Könnte es dann so sein, dass die Freude an der körperlichen Liebe und später am Kinderlachen wenigstens ein winzig-kleines Zipfel an Seelenbalsam darstellen, der ohne Geld und Macht zu bekommen ist? Wer wirft den ersten Stein? So eine Diskrepanz zur Realität tut geradezu weh, bei den Familienbesuchen fehlten die Männer meist; wenn die Frauen über sie redeten, kamen Trunkenheit, Müßiggang und Schläge zur Sprache. Dazwischen musste es aber doch auch intensive Begegnungen gegeben haben, denn wie anders kann eine Kinderschar entstehen? Trotzdem, eine Kritik steht mir nicht zu, mahnt die innere Stimme. Zerstört der so oft vergebliche Kampf für einen halbwegs gut bezahlen Job das Selbstbewusstsein der patriarchal geprägten Männer, wenn sie erkennen müssen, für das Wohl der Familie nichts beitragen zu können? Schlussendlich: Wäre eine verpflichtende Familienberatung nach drei Kindern, wenn die Eltern unter der Armutsgrenze leben oder armutsgefährdend sind, nicht doch ein Ausweg? Verbunden mit der Bedingung, dass zuallererst in den Raum gestellt wird, dass Empfängnisverhütung unter den gegebenen Umständen zum Wohl der Familie mehr beiträgt, als weitere Kinder in die Welt zu setzten, die die prekäre Lage der Familien noch weiter verschärfen.

Alles für die Katz` & nix für den Hund…

…so könnte das Verhältnis des pragmatischen Zugangs der meisten Menschen in Rumänien und Moldawien beschreiben werden. Besonders bei der armen ländlichen Bevölkerung bleibt beim Überlebenskampf wenig Zeit für Tierliebe. Hunde streunen halbverhungert herum oder werden in erbärmlichen Verschlägen als Wächter des kärglichen Besitzes gehalten (am Foto links kaum wahrnehmbar). Als eiserne Fleischreserve für schlimme Not, wie es Karl-Markus Gauß in seinem Buch „Die Hundeesser von Svinia“ über Roma-Gemeinschaften in der nicht weit entfernten Ostslowakei schildert, müssen sie aber hier nicht herhalten.

Ich bin ja ein Fan der launenhaften Samtpfoten und nehme dabei auch in die zu Blut geronnenen Erfahrungen, dass sie ihre Krallen öfters mutwillig einsetzen, in Kauf. In beiden besuchten Ländern ist es mir, trotz zahlreicher Versuche, nicht gelungen, auch nur eine einzige Katze zu streicheln. Sie rannten stets davon oder lugten neugierig unter Bretterverschlägen hervor (siehe Foto). Die halbverfallenen Gebäude und das Gerümpel rundherum bietet aber den Katzen bestimmt ein gutes Revier für die Mäusejagd. Fehlt wohl nur ein warmes Plätzchen in den strengen Wintern.

In einem Dorf in Moldawien bemerkt Herbert eine Hundemutter mit ihren Welpen, da gibt es kein Halten, obwohl die Hausfrau zu erkennen gibt, dass der unerwartete Besuch ihr eher unangenehm ist. Die Hundemutter hat im verwahrlosten Garten, ihre neun, zehn herumbalgenden Welpen stets im Auge. Sie sind noch unsicher auf den Beinen. Herbert verteilt Leckerli, unser Dolmetscher Richard spricht mit der Hausfrau, die zu erkennen gibt, wir könnten auf der Stelle alle Welpen kaufen.

Vom an und für sich sehr beeindruckenden Markt in Chișinău mit einem üppigen Gemüse-, Früchte-, und Obstangebot ist mir noch atemraubend und unangenehm in Erinnerung, in welch engen Wannen große Fische gehalten wurden, sich Blasen im Wasser bildeten, die wie verzweifelte Hilfezeichen wirkten. Und ich staunte noch mehr als nach einem Kaufabschluss der Fisch in ein Plastiksackerl gesteckt wurde, der dort sein Leben noch qualvoller aushauchen musste, und so zwar etwas länger frisch blieb, aber wegen ausgeschütterter Streßhormone vielleicht gar nicht so gut mundete.

Wahlen zeigen gespaltenes Land

Bei den Parlamentswahlen im ärmsten Land Europas wurde im Februar 2019 die pro-russische Sozialistische Partei zwar klar die stimmenstärkste Kraft, es wurde aber offenkundig, dass die großen Trennlinien zwischen demokratischen und autokratischen verlaufen. Es gab auch beachtliche Wahlerfolge für Parteien, die für Rechtsstaatlichkeit und gegen Korruption auftraten.

Das Erfolgsmodell Brăviceni

Im Zuge der Wahlberichterstattung stach mir die Bildgeschichte des Reporters und Fotografen Roman Schell für den MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) ins Auge. Im Unternehmer-Dorf Brăviceni mit rund 1.800 Einwohner gibt es 15 mittelständische Unternehmer. Das ist in Moldau außergewöhnlich – denn Abwanderung, Armut und Perspektivlosigkeit bestimmen dort ja das Leben. In Brăviceni fällt jedoch sofort auf, dass mit Sonnenenergie betriebene Laternen und teure Autos die Straßen säumen. Das Dorf wirkt sehr gepflegt. Jeder Brunnen ist kunstvoll hergerichtet. Die Einwohner verbindet ein starkes Gemeinschaftsgefühl und Engagement – für Moldawien ziemlich einzigartig. Die eindrucksvollen Fotos und die dazugehörigen Beschreibungen ergeben ein sehr positives Bild der Kommune und sofort entsteht der Wunsch, es möge auf das ganze Land ausstrahlen.

Link zur Fotostrecke:

https://www.mdr.de/heute-im-osten/anderes-moldau-dorf-braviceni-100_showImage-moldau-braviceni-104_zc-be1c862b.html

Bildrechte: MDR/Roman Schell

Zurück in Rumänien

Letzte Aussätzige

TICHILESTI ist das letzte Lepraspital Europas, die Krankheit gilt auf unserem Kontinent als ausgestorben. 1928 wurde hier auf den Grundmauern eines verlassenen Klosters ein Krankenhaus für leprakranke Menschen errichtet. Waren es Mitte der 1930er Jahre noch bis zu 200 Menschen, vor 13 Jahren nur mehr 28 und seit 2017 nur mehr 10 Kranke. Ein Filmemacher meinte nach seinem Besuch in Tichilesti, dass die Menschen dort leben wie in „Hundert Jahre Einsamkeit“ – abgeschieden und vergessen, ferngehalten vom Rest der Welt. Der Roman von Gabriel José García Márquez faszinierte mich übrigens so sehr, sodass ich das Fertiglesen immer wieder hinauszögerte.

Das größte Glück für die Männer dort sind Zigaretten, für die hatte Helmut zusammen mit einer Menge von Müsliriegeln vorgesorgt. Ein älterer Mann drängt sich in den Vordergrund, er hat augenscheinlich besonders sehnlich auf die Glimmstängel gewartet und bei der Verabschiedung legt er sich besonders ins Zeug: Er bettelt nach mehr und seine Mitleidsmiene soll uns zeigen, er wäre bei der Verteilung des Tabaks zu kurz gekommen. Der Doktor verrät, dass er diese Masche schon seit Jahren ausprobiert.

Frau Anyana liegt beinamputiert in einem winzigen Zimmer und strahlt den Doktor wie einen alten Freund an…Weniger erfreut über den Besuch war jedoch die 89-jährige Baptistin „Tante Tsina“, die dem Doktor wieder die Hölle voraussagte, weil er wieder das „Teufelszeug“ Zigaretten mitgebracht hatte…Dann obsiegt jedoch ihre christliche Nächstenliebe, sie lädt uns in ihre gemütliche, reichlich ausgeschmückte Stube ein, redet uns nochmals ins Gewissen und beschenkt uns zum Abschied mit einem von ihr gestickten weißen Tischdeckchen. Auch das war ihr zum jährlichen Ritual geworden.

Wir zeigen Respekt für die resolute Frau und hören ihrer Predigt in ihrem liebevoll eingerichteten Wohnzimmer zu.

Zurück über die Donau bei Braila ging es wieder hinauf in den Norden nach

Hemeius-Bacau, wo der Doktor sein S.O.S. Patenkind in einem Kinderheim besuchen wollte. Trotz schriftlicher Anmeldung ist Ana-Maria auf einem Ausflug. Ich stelle mir vor, dass sie wohl hin- und hergerissen war, zwischen dem Verzicht auf einen ohnehin so seltenen Ausflug oder das Warten auf den Patenonkel. Die vielen hübschen Ohrstecker für sie und ihre Freundinnen samt einem Sack mit Süßigkeiten übergibt der Doktor der Heimleitung.

Nun geht es schon Richtung Heimat, nochmals über einen Karpatenpass, diesmal ist die Anfahrt durch eine Felsenschlucht besonders eindrucksvoll. An der schönsten Passage gibt es einen Parkplatz, daneben locken Holzbuden mit Souvenirs. Oben am Pass ist die schöne, touristisch genutzte Berg- und Waldlandschaft schon überzuckert, beinahe gelingt es dem Schnee sich auch auf der Straße festzusetzen, wir kommen aber nach einer weiteren kurzen Rast aber wieder wohlbehalten hinunter. Weiter geht’s durch schmale Täler, die Straßen gesäumt von einem Fluss und auf der anderen Seite von steilen, felsigen Abhängen hinaus nach Siebenbürgen.

Farmers Dream

So heißt ein Lied der russischen Frauenband Iva Nova, die ich vor einigen Jahren am Wiener Donauinselfest bewundern durfte. Angesichts fruchtbarer (Schwarz)Erde, unendlich weiter Felder bis zum Horizont, kommt wohl jeder Bauer ins Schwärmen. Landwirtschaftlich attraktiv präsentierten sich beide Länder auch auf unseren Fahrten zwischen den Reisezielen, kaum zu sehen waren aber stinknormale Bauernhöfe. In Lew Tolstois Parabel „Wieviel Erde braucht der Mensch?“ ist dem Bauern Pachom das Land versprochen, das er von Sonnenaufgang bis -untergang abschreitet, zuletzt läuft er, immer gieriger werdend – und bricht vor Erschöpfung tot zusammen. Niemand braucht sich heute so vorausgaben, es genügen entsprechend viel Geld und die Beherrschung der (EU) Förderrichtlinien, um unendlich viel Land zu erwerben. In Rumänien besitzen die Großbauern, die nur ein Prozent ausmachen, 50 Prozent aller landwirtschaftlich nutzbaren Flächen des Landes. Weltweit werden die Lebensmittel zu über zwei Drittel von den an den Rand gedrängten Kleinbauern erwirtschaftet. Wer nun meint, der Anteil der Kleinbauern (hier ein kleiner Hof in Siebenbürgen, auf unserer Reise eine Seltenheit) müsste wegen Ineffizienz reduziert werden, der sollte bedenken wie sehr die Umwandlung hochwertiger Nahrungsmittel in Fleisch, den Nährwert reduziert und gleichzeitig die Umweltzerstörung und Energieverschwendung vorantreibt.

Siebenbürgens Schönheit und Abgesang

Ende Oktober ging es auf der Fahrt nach Cluj (früher Klausenburg) mitten durch das wunderschöne herbstliche Siebenbürgen (siehe Foto oben). So ein weites, hügeliges Bauernland, in der späten Nachmittagssonne im Sonntagsstaat, dahinter glitzerndes Weiß in den Höhen des Bihor-Gebirges – das ich erst hinterher im Atlas eruierte – sollte eigentlich einen rural geprägten Menschen das Herz erwärmen. Aber mein vom Kleinbauerntum geprägtes Inneres fühlte angesichts der unendlichen Größe mancher Felder und Weiden Unbehagen. Die Frage, wem wohl die riesigen Felder gehören, drängt sich geradezu auf. Zufällig fiel eine Woche später mein Blick ins TV-Programm schnurstracks auf die ARTE-Sendung „Re: Wenn Boden zur Ware wird – Rumäniens Agrarflächen vor dem Ausverkauf“. Seit einer Gesetzesänderung von 2014 hat in Rumänien eine wahre Kaufwut eingesetzt, eben “Landgrabbing“, das bisher eher in Lateinamerika und Afrika verortet ist. Immer größere Flächen Agrarland werden von meist ausländischen Groß-Investoren gekauft und sie profitieren dabei von hohen EU-Subventionen für eine landwirtschaftliche Nutzung. Doch nicht selten ist dies gar nicht der Fall.

Weide- und Ackerflächen werden zwar als solche gekauft, jedoch nicht genutzt. Leidtragende dieser Entwicklung sind Kleinbauern – ihnen wird so buchstäblich der Boden unter den Füßen weggezogen. Der deutsche Unternehmer, dessen Vorfahren aus der Region stammen, förderte die Renovierung einer Kirche, der Pfarrer freut sich über den neuen Patron, der seine Großprojekte arrogant präsentiert und sich einen Seitenhieb auf die Faulheit der rumänischen Kleinbauern nicht verkneifen kann. Interessanterweise ist der Anführer der Kleinbauern, die sich immer mehr an den Rand gedrängt fühlen, auch deutscher Abstammung. In einer weiteren ARTE-Reportage sehe ich einen rumänischen Großbauern: Stolz verweist er in seinem Büro auf seine Verdienste für die Landwirtschaft, dokumentiert mittels Pokalen und Diplomen. In der nächsten Einstellung steht er hochgradig erregt vor seinen Feldern, die die Landschaft zur Gänze vereinnahmen, und ereifert sich über das drohende Verbot von Spritzmitteln. Er fürchtet, sein Ertrag könnte sich dadurch beträchtlich schmälern. Ein großer Traktor mit einem überbreiten Spritzbalken fährt heran vor und der Großbauer eröffnet dem Fahrer, der einen sehr übermüdeten Eindruck macht, er müsse heute länger arbeiten. Der Arbeiter (besser Knecht?) nickt ergeben. Der Imker am Wegesrand gibt auf, seine Bienenvölker sind fast alle gestorben, und er blickt traurig auf das große Feld in voller Blütenpracht.

Aber auch ohne dieses Wissen, das ich erst nach unserer Reise erwarb, kommt bei der Fahrt durch Siebenbürgen mit seiner so bewegten Geschichte eine wehmütige Stimmung auf, die auch trotz des sonnigen Nachmittags nicht verfliegt. Umgehend erinnere ich mich an das großartige Buch „Jakob beschließt zu lieben“ des rumänischen Schriftstellers Catalin Dorian Florescu, der zurzeit in der Schweiz lebt. Er schildert darin die deutsche Besiedelung Siebenbürgens von den Anfängen im 11. Jhd. nach Chr. bis nach dem 2. Weltkrieg in Romanform, wo so oft ein radikaler Wandel buchstäblich über Nacht erfolgte. Verorte hier Georg Danzers „Doch auch die Ruhe nach dem Sturm ist nur die Ruhe vor dem Sturm“, wo auch ein „Duck`n unter der Bruck`n“ nichts nutzt.

Schmidti, seit einigen Jahren bei meiner Hobbyfußballbande mit Spieler/Innen aus aller Damen und Herren Länder dabei, ist hier in Siebenbürgen multikulturell und dreisprachig aufgewachsen. Seine Eltern – die Mutter siebenbürgische Szeklerin (Ungarin), der Vater siebenbürgischer Sachse – waren Lehrer in Dumbrăveni (Elisabethstadt). Von seinen über 30 MitschülerInnen sind höchstens drei im Land geblieben, auch seine Familie wanderte nach Deutschland aus, die Verhältnisse im Land Ceaușescus hatten sich immer mehr zum Schlechten gewendet. Der nun sechssprachige Elektrotechniker sieht jedoch Rumäniens Entwicklung auch seit dem Beitritt zur EU nicht allzu rosig; die neoliberale Politik würde viele Menschen im Stich lassen.

Am noch immer sonnigen und warmen Nachmittag treffen wir in Cluj ein. Dort besuchen wir das von Univ. Prof. Dr. Janus Molnar ins Leben gerufene Aksza-Kinderhaus. Es bietet 24 Kindern ein Zuhause, betreut von einer Köchin, einer Psychologin und einer Erzieherin. Die Kinder stammen aus desolaten Familien und lebten davor oft auf der Straße. Ein kleines Roma-Mädchen hat sich für den Besuch besonders herausgeputzt und ihr Gesicht als Katze getarnt. Ihre Mutter, so erzählt der Professor, lebt in einer erbärmlichen Hütte (wenn sie nicht gerade im Gefängnis ist), sie hat neun weitere Kinder von verschiedenen Väter und möchte auf die Obsorge des Heimkinds, das hier wohl ein besseres Zuhause gefunden hat, nicht verzichten. Das Heim ist auf Spenden angewiesen, denn der Staat schießt zu den monatlichen Kosten pro Kind von 185 € lediglich 20 € zu. Neben 500 Euro in bar haben wir 28 Kartons mit Kleidern, Süßigkeiten, Hygieneartikeln und Schuhen mitgebracht, die Kinder helfen alle voller Freude beim Abladen (links Prof. Molnar). Die eigentlichen Helfer (hier zufällig Herbert) geben Begleitschutz.

Reichtum: beinahe ausgeklammert

Länderübergreifend habe ich den Reichtum ignoriert, da ja der Zweck der Reise ein ganz anderer war. Natürlich waren aber hin und wieder am Land und in den Städten luxuriöse Neubauten zu sehen, aber Thema war in unserem Team nur eines:

Der Parlamentspalast in der rumänischen Hauptstadt Bukarest, früher als „Haus des Volkes“ (Casa Poporului, von den Bukarestern damals spöttisch als „Haus des Sieges über das Volk“ bezeichnet) bekannt, ist eines der flächenmäßig größten Gebäude der Welt. Der Bau beschäftigte mehr als fünf Jahre lang 20.000 Arbeiter und – je nach Quelle – 400 bis 700 Architekten Seine Grundfläche beträgt 65.000 m², die bebaute Fläche 365.000 m². Nach dem Pentagon ist der Palast das zweitgrößte Verwaltungsgebäude der Welt. Die größte Galerie darin ist 150 Meter lang und der größte Saal ist 16 Meter hoch und 2200 m² groß. Die Baukosten sind nur schwer zu beziffern, in einer Schätzung ist von 3,3 Milliarden Euro die Rede, was bis zu 40 Prozent des jährlichen Bruttosozialprodukts Rumäniens entsprach. Das Gebäude wurde von 1983 bis 1989 nach den Vorstellungen des diktatorisch regierenden rumänischen Staatspräsidenten Nicolae Ceaușescu errichtet. Und dabei verlor ich wieder mal eine Wette: Der türkische Präsidentschaftspalast, protziger Amtssitz des Präsidenten der Türkei in der Hauptstadt Ankara, ist bei einer Gebäudefläche von 40.000 Quadratmetern doch etwas kleiner. Immerhin wird der kolossale Klotz in Bukarest nun als Parlamentsgebäude genützt, während der türkische Palast eher dem Privatvergnügen des „Sultan“ Recep Tayyip Erdoğan dient. – Das Haus, das auf unserer Route lag, ist bestimmt nicht protzig, sondern von einfacher Schönheit.

Auch Herta Müller, die deutsche Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin, ist im rumänischen Banat aufgewachsen und sieht ihre frühere Heimat unter keinen guten Stern. Durch Lügen und Stehlen hätten die Bonzen einen Staat im Staat geschaffen. Auch die heutigen würden alles tun, um das Land zu ruinieren. Das sagte sie in ihrer Rede am 15. März 2018 aus Anlass des Gastauftritts Rumäniens bei der Leipziger Buchmesse. Dabei würdigte sie die rumänische Liedermacherin Ada Milea, die die Verhältnisse im Land, seit zehn Jahren EU-Mitglied, auf poetisch-musikalische Weise aufs Korn nimmt. Weniger poetisch klingen die jüngsten Nachrichten vom Juli 2018: Rumäniens Staatspräsident entließ Laura Codruţa, die Chefin der Anti-Korruptionsbehörde, trotz heftiger Proteste hunderttausender Menschen. Kövesi leitete, trotz Todesdrohungen, Tausende von Strafverfahren wegen Korruption, Amtsmissbrauchs oder Steuerhinterziehung ein, auch gegen die Führungsriege der sozialistischen (!) Regierungspartei PSD. Deren Vorsitzender und zugleich der Schattenpremier des Landes, Liviu Dragnea, ist bereits wegen Wahlmanipulation vorbestraft. Er gilt als Schlüsselfigur der aktuellen politischen Krise – und erbitterter Gegenspieler von Kövesi (Quelle: ARTE Re:).

Zufällig blättere ich ein Jahr später das Magazin Metropole durch und sehe im Schwerpunkt Rumänien weitgehend optimistische Aussichten. Dabei werden die Probleme der Abwanderung, die Unzufriedenheit mit ungerechter Politik nicht unter dem Teppich gekehrt, aber es wird vor allem aufgezeigt, welche Chancen die Sehenswürdigkeiten von Kultur und Landschaft bieten und die Schauspielerin, Autorin und Feministin Mihaela Dragan liefert ein gutes Beispiel wie eine Karriere, trotz aller Widrigkeiten, auch als Romni zu schaffen ist. Meine Skepsis löst sich damit nicht ganz auf, sehe in Erinnerung an eine Doku die adrette junge slowakische Romni mit abgeschlossener Büroausbildung vor mir, wie sie vergeblich eine Arbeitsstelle sucht und die versteckte Kamera deckt auf, wie sehr sie von Unternehmen, bei denen solche Kräfte gesucht wurden, buchstäblich verarscht wurde.

In Cluj hat sich eine IT Startszene etabliert, die schon den Beinamen Silicon Valley of Europe trägt. Also hoffe ich, dass schlussendlich meine weitgehend negativen Eindrücke die Wege zu einer besseren Zukunft Rumäniens (und auch Moldawiens) nicht versperren und die schönen Seiten dieser beiden armen Länder nicht in Vergessenheit geraten. Dazu passt eventuell: Vor unserer Heimkehr wurden auch unsere zwei Kleinbusse wieder auf Hochglanz gebracht…

Wieder daheim: mit sattem Bauch, etwas leer im Kopf

Nach einer Übernachtung in einem von Franziskanern geführten Hotel in Oradea traten wir reich beschenkt mit Honig, Nüssen und Eingemachtem und auf Märkten billig eingekauften Geschenken bei heftigem Sturm und peitschendem Regen die Heimreise an.

Wir importierten wohl auch ein paar Kilos mehr um die Leibesmitte, denn überall wurde für uns extra und wahrlich köstlich aufgekocht; es wäre einer Beleidigung der großen Gastfreundschaft nahegekommen, hätten wir da nicht kräftig zugelangt – so wie Helmut am Karpatenpass.